- Sebuah sumber menyebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersikeras bahwa produksi udang Indonesia telah menembus satu juta ton.

- Di sisi lain, asosiasi dan pelaku industri memperkirakan angka realistis berada di kisaran 600–700 ribu ton, bahkan sebagian akademisi menilai maksimal 500 ribu ton. Ketimpangan ini bukan sekadar selisih statistik, melainkan sinyal adanya persoalan struktural dalam tata kelola data produksi perikanan.

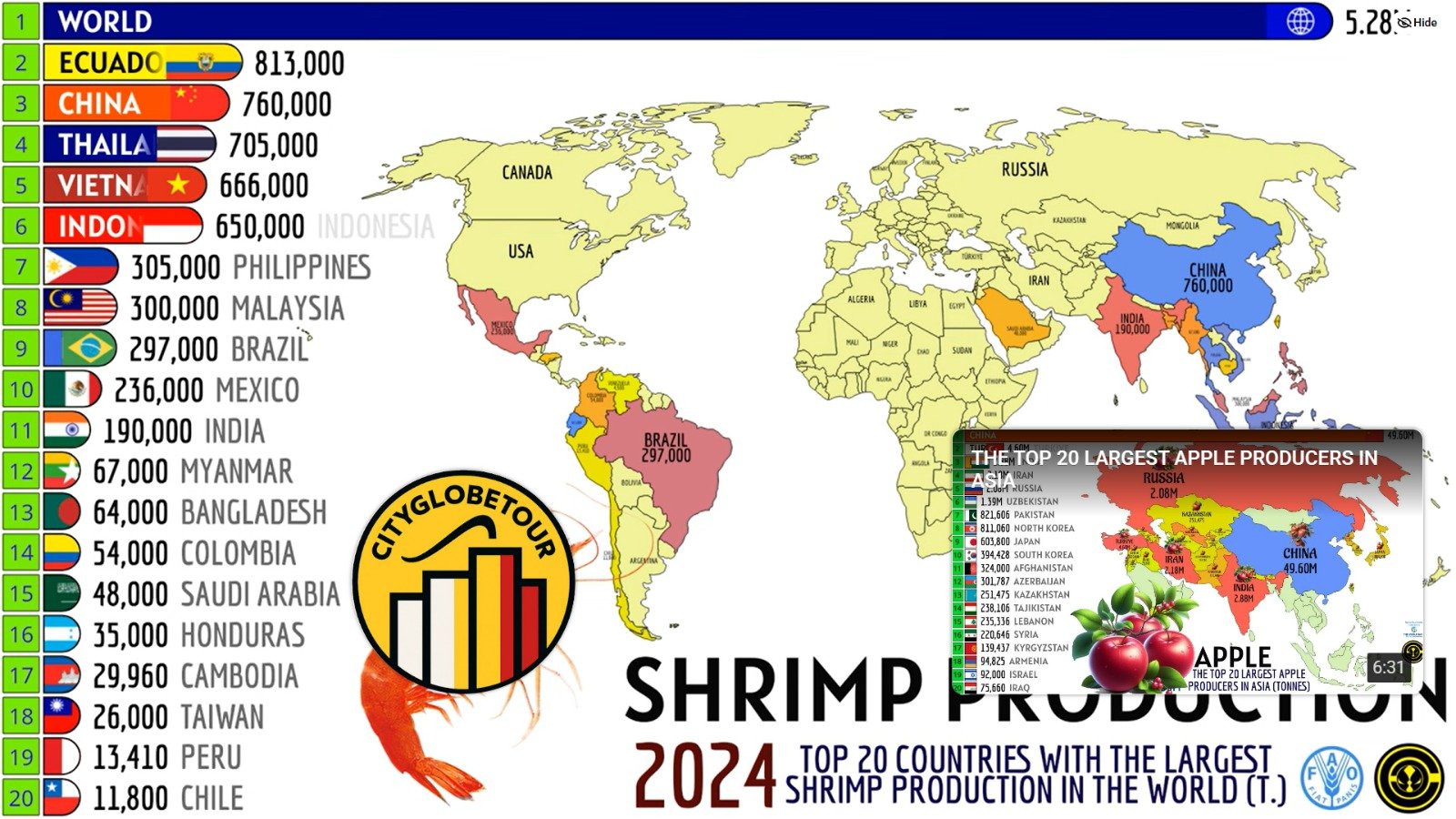

- Sungguhkah data produksi udang Indonesia di tahun 2024 mencapai 650 ribu ton?

PELAKITA.ID – Indonesia tengah berpacu menjadikan udang sebagai komoditas unggulan perikanan. Target ambisius dicanangkan, angka produksi diumumkan, dan optimisme disebarluaskan.

Di balik klaim produksi 1 juta ton udang nasional, muncul keraguan serius dari pelaku usaha, akademisi, hingga auditor negara.

Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental: data siapa yang benar, dan mestinya untuk kepentingan apa?

Sebuah sumber menyebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersikeras bahwa produksi udang Indonesia telah menembus satu juta ton.

Di sisi lain, asosiasi dan pelaku industri memperkirakan angka realistis berada di kisaran 600–700 ribu ton, bahkan sebagian akademisi menilai maksimal 500 ribu ton. Ketimpangan ini bukan sekadar selisih statistik, melainkan sinyal adanya persoalan struktural dalam tata kelola data produksi perikanan.

Audit BPKP tahun 2024 memperkuat kegelisahan tersebut. Data produksi pemerintah disinyalir tidak valid dan membutuhkan perbaikan metodologi.

Rekomendasinya jelas: perhitungan tidak bisa hanya bersandar pada laporan administratif, melainkan harus melalui kroscek multipintu—data konsumsi pakan, ekspor, distribusi ke HOREKA, statistik BPS, hingga data karantina (Barantin). Tanpa itu, angka produksi berisiko menjadi sekadar klaim politik, bukan cermin realitas lapangan.

Dalam praktiknya, pelaku usaha justru menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis: menghitung dari volume ekspor, jumlah benur yang terjual, dan pakan yang beredar.

Pendekatan ini tentu membutuhkan faktor koreksi—konsumsi domestik, tambak tradisional tanpa pakan, hingga penggunaan benih alam—namun setidaknya berpijak pada arus material yang bisa ditelusuri. Perbedaan pendekatan inilah yang melahirkan tarik-menarik “das sollen” (yang seharusnya) dan “das sein” (yang senyatanya).

Persoalan makin kompleks ketika menyentuh soal otoritas data. Secara formal, BPS adalah wali data, namun kementerian teknis tetap melakukan penghitungan sektoral. Bahkan organisasi internasional pun masih merujuk data kementerian.

Kementerian Pertanian sendiri telah memilih mundur dari publikasi data dan menyerahkannya ke BPS demi menghindari konflik kepentingan. Sayangnya, dalam sektor perikanan, tumpang tindih ini belum sepenuhnya dibereskan.

Di titik inilah, penulis terinspirasi setelah menonton video dari Ekuador. Tentang kisah Marc—seorang pembuat video Biodiversity Shorts—menjadi cermin yang tak nyaman.

Disebutkan, di pesisir Cojimíes, Ekuador – negara produsen udang terbesar dunia, Marc merekam dua hal yang jarang dibicarakan bersamaan: praktik eyestalk ablation pada induk udang yang memiriskan dan kuantita luasan mangrove yang tergerus demi tambak, tanpa klarifikasi dia diusahakan atas luasan mangrove dan keabsahan praktiknya.

Produksi udang memang meningkat, tetapi dengan biaya ekologis yang mahal: rusaknya mangrove, hilangnya habitat burung, dan rapuhnya sistem pesisir perlu menjadi atensi termasuk berapa sesungguhnya yang diproduksi dan perbandingannya dengan areal mangrove yang diterabas.

Bahkan, kata Marc, mangrove yang tersisa sering kali dibiarkan hidup hanya karena melindungi tambak dari gelombang pasang—bukan karena kesadaran konservasi.

Indonesia bukan Ekuador, tetapi tanda-tandanya terasa akrab. Sepanjang pesisir—dari Sulawesi hingga Sumatra—ekspansi tambak udang terus berlangsung dan kita harus tahu data dan informasi terkait sumber daya atau input yang digunakan dan mengkalkulasi input-outputnya termasuk manfaatnya bagi devisa negara.

Pertanyaannya bukan hanya berapa ton udang yang kita hasilkan, tetapi apa yang kita korbankan untuk angka tersebut, dan apakah data yang dipakai cukup jujur untuk menjadi dasar kebijakan dan penanganan multidimensinya.

Tanpa data yang kredibel, kebijakan berisiko salah arah. Target produksi bisa mendorong intensifikasi berlebihan, membuka ruang bagi praktik tidak berkelanjutan, bahkan mengulangi tragedi ekologis yang telah dialami negara lain.

Karena itu, perbaikan data bukan soal teknis semata, melainkan soal etika pembangunan.

Maka, pertanyaan “Data Udang Indonesia: Siapa Benar?” seharusnya diakhiri dengan jawaban kolektif: yang benar adalah data yang diverifikasi bersama, transparan, lintas lembaga, dan berani diuji oleh realitas lapangan.

Tanpa itu, angka produksi hanya akan menjadi cerita indah—sementara pesisir perlahan kehilangan masa depannya.

Bagaimana bisa menyusun agenda perubahan, atau perbaiikan budidaya udang nasional kalau data saja kita tidak yakin atau tidak punya rujukan yang absah atau sahih?

___

Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID

Gowa, 26 Desember 2026